Уменьшение переваривания белков из-за низкой протеолитической активности в желудке (пониженная кислотность) или в кишечнике (хронические панкреатиты), нарушение целостности стенки кишечного тракта вследствие гельминтозов или неполной нейтрализации соляной кислоты (гиперацидный гастрит, нарушение желчевыделения) приводит к последствиям, которые отражаются на деятельности всего организма.

Пищевые аллергии

В раннем постнатальном периоде (у новорожденных и до 2-3 месяцев) проницаемость стенки кишечника у детей даже в норме повышена. Такая особенность обеспечивает проникновение антител молозива и материнского молока в кровь ребенка и создает младенцу пассивный иммунитет. Молозиво также содержит ингибитор трипсина, предохраняющий иммуноглобулины от быстрого гидролиза.

Однако при наличии неблагоприятных обстоятельств (гиповитаминозы, индивидуальные особенности, неправильное питание) проницаемость кишечной стенки возрастает и создается повышенный поток в кровь младенца пептидов коровьего молока (при искусственном вскармливании), пептидов и веществ, присутствующих в материнском молоке – развивается пищевая аллергия. Аналогичная ситуация может наблюдаться у старших детей и взрослых при нарушениях желчевыделения, при гельминтозах, дисбактериозах, поражении слизистой оболочки кишечника токсинами и т.п.

Целиакия

Целиакия – аутосомно-доминантное прогрессирующее заболевание, с разной степенью выраженности, с частотой до 0,5-1%. Приводит к изменениям в тощей кишке: воспалению и сглаживанию слизистой оболочки, исчезновению ворсинок и атрофии щеточной каемки, к появлению кубовидных энтероцитов. Причиной является врожденная непереносимость белка клейковины злаков (глютена), или точнее – его растворимой фракции глиадина. Заболевание проявляется после введения в рацион младенца глиадин-содержащих продуктов (пшеница, рожь, ячмень), в первую очередь манной каши.

Патогенез заболевания до сих пор не выяснен, имеются гипотеза о прямом токсическом воздействии на стенку кишечника и гипотеза иммунного ответа на белок в стенке кишки.

Катаболизм аминокислот в толстом кишечнике

В некоторых ситуациях, а именно:

- при ухудшении всасывания аминокислот,

- при избытке белковой пищи,

- при нарушении деятельности пищеварительных желез,

- при снижении перистальтики кишечника (запоры)

аминокислоты и недопереваренные фрагменты белков достигают толстого кишечника, где подвергаются воздействию кишечной микрофлоры. Такой процесс получил название гниение белков в кишечнике. При этом образуются продукты разложения аминокислот, представляющие собой

- токсины (аммиак, кадаверин, путресцин, крезол, фенол, скатол, индол, пиперидин, пирролидин, сероводород (H2S), метилмеркаптан (СН3SН) и другие),

- нейромедиаторы (серотонин, гистамин, октопамин, тирамин, триптамин).

Всасываясь в кровь, эти вещества вызывают общую интоксикацию, колебания артериального давления, головные боли, понижение аппетита, понижение болевой чувствительности, анемии, миокардиодистрофии, нарушение желудочной секреции, в тяжелых случаях возможны угнетение дыхания, сердечной деятельности и кома.

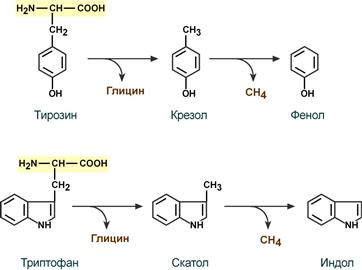

Реакции превращения тирозина и триптофана

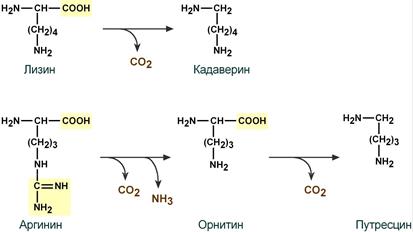

Реакции првращения лизина и аргинина

Детоксикация продуктов гниения

Обезвреживание токсических веществ, поступающих из толстого кишечника, происходит в печени с помощью двух систем:

- система микросомального окисления,

- система конъюгации.

Цель работы системы микросомального окисления заключается

- в увеличении реакционной способности молекулы и ее возможности вступить в реакцию конъюгации,

- в придании гидрофильности молекуле, что способствует ее выведению с мочой и отсутствию накопления в нервной и жировой ткани.

Цель работы системы конъюгации заключается

- в маскировке реакционноспособных и токсичных групп (например, в феноле это ОН-группа).