Ситуации, при которых в крови накапливается билирубин, в зависимости от причины делятся на три вида:

- Гемолитические – в результате гемолиза при избыточном превращении гемоглобина в билирубин,

- Печеночно-клеточные – когда печень не в состоянии обезвредить билирубин,

- Механические – если билирубин не может попасть из печени в кишечник из-за механического перекрытия желчевыводящих путей.

В норме билирубин и его фракции находятся в крови в концентрации не более 20 мкмоль/л, но накопление билирубина в крови свыше 43 мкмоль/л ведет к связыванию его эластическими волокнами кожи и конъюнктивы, что проявляется в виде желтухи. Поскольку свободный билирубин липофилен, то он легко накапливается в подкожном жире и нервной ткани. Последнее очень опасно для детей, особенно для новорожденнных, т.к. происходит резкое нарушение окислительного фосфорилирования и образования АТФ в нейронах.

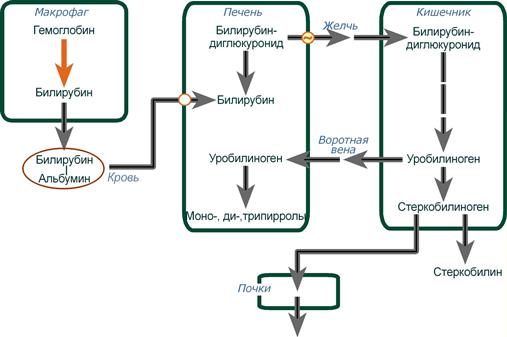

Гемолитическая желтуха

Гемолитическая (надпеченочная) желтуха – ускоренное образование билирубина в результате усиления внутрисосудистого гемолиза любого происхождения – сепсис, лучевое поражение, несовместимость крови по AB0 или резус-фактору, дефект глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы пентозофосфатного пути, отравление гемолитическими ядами (хлорбензол, яд кобры), малярия. У новорожденных желтуха может развиться как симптом гемолитической болезни новорожденного.

Гепатоциты усиленно переводят избыток непрямого билирубина в связанную форму, секретируют его в желчь, в результате в кале увеличивается содержание стеркобилина, интенсивно его окрашивая.

Схема патогенеза гемолитической желтухи

Гемолитические состояния, независимо от причины, имеют характерные проявления – синдром гемолиза. Биохимическими маркерами синдрома являются:

- Гипербилирубинемия за счет повышения содержания в крови свободного (непрямого) билирубина.

- Интенсивная окраска мочи, обусловленная накоплением в ней пигмента стеркобилина (билирубина и уробилина нет).

- Насыщенный цвет кала за счет увеличенного содержания в нем стеркобилина.

- Низкий уровень гаптоглобина в крови.

- Повышение в сыворотке крови активности лактатдегидрогеназы-5 (из эритроцитов).

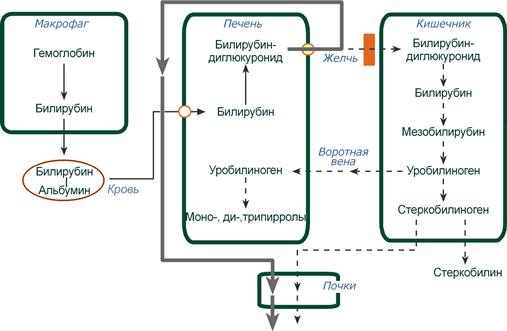

Механическая желтуха

Механическая (подпеченочная) желтуха развивается вследствие снижения оттока желчи при непроходимости желчного протока (закупорка желчного протока опухолями, желчными камнями). При этом происходит растяжение желчных капилляров, увеличивается проницаемость их стенок и не имеющий оттока в кишечник прямой билирубин поступает в кровь, развивается гипербилирубинемия.

Схема патогенеза механической желтухи

Биохимическими маркерами синдрома холестаза (в "чистом" виде, без повреждения гепатоцитов) являются:

- Гипербилирубинемия за счёт связанного (прямого) билирубина.

- В моче высокий уровень билирубина (коричневый цвет, цвет темного пива) и снижено количество стеркобилина, уробилина нет.

- В кале практически отсутствует стеркобилин (обесцвеченность, серовато-белое окрашивание).

- Повышение в сыворотке крови активности ферментов, специфичных для желчных канальцев – щелочная фосфатаза (желчный изофермент), 5′-нуклеотидаза, γ-глутамилтранспептидаза.

- Уменьшение концентрации альбуминов и увеличение содержания α2-, β- и γ-глобулинов в сыворотке крови (протеинограмма для механической желтухи).

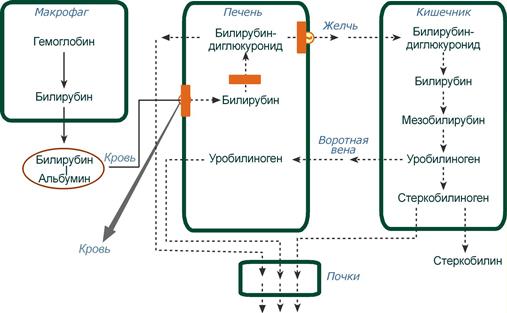

Паренхиматозная желтуха

Паренхиматозная (печеночно-клеточная) желтуха – причиной может быть нарушение на всех трех стадиях превращения билирубина в печени:

- извлечение билирубина из крови печеночными клетками,

- конъюгирование билирубина,

- АТФ-зависимая секреция в желчь.

Наблюдается при различных формах гепатитов (вирусные, токсические) и иных поражениях печени.

Схема патогенеза паренхиматозной желтухи

У младенцев вариантами паренхиматозной желтухи являются физиологические желтухи новорожденных и недоношенных:

- физиологическая желтуха,

- желтуха, вызываемая молоком матери и т.п.

Наследственные желтухи печеночного происхождения представляют собой синдромы Жильбера-Мейленграхта, Дубина-Джонсона, Криглера-Найяра.

Биохимическими маркерами синдрома цитолиза являются:

- Гипербилирубинемия за счёт обеих фракций билирубина – прямой и непрямой. Их концентрация в крови возрастает из-за одновременного нарушения секреции в желчь и увеличения проницаемости мембран клеток печени.

- В моче имеется билирубин (коричневый цвет, цвет черного чая), появляется уробилин.

- В кале стеркобилин снижен или в норме.

- Повышение в сыворотке крови активности ферментов, специфичных для гепатоцитов – ЛДГ-5, АЛТ, АСТ, γ-глутамилтранспептидаза, глутаматдегидрогеназа.

- Уменьшение концентрации альбуминов и увеличение содержания β- и γ-глобулинов в сыворотке крови (протеинограмма для гепатитов).