Гем является небелковой частью многих гемопротеинов:

- гемоглобин (до 85% общего количества гема организма), локализованный в эритроцитах и клетках костного мозга,

- миоглобин скелетных мышц и миокарда (до 17%),

- цитохромы дыхательной цепи,

- ферменты цитохромоксидаза, цитохром P450, гомогентизатоксидаза, миелопероксидаза, каталаза и глутатионпероксидаза, тиреопероксидаза и т.д. – менее 1%.

Строение и синтез гема

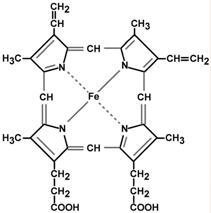

Гем – структура, включающая в себя порфириновое кольцо (состоящее из 4 пиррольных колец) и иона Fe2+. Железо связывается с порфириновым кольцом двумя координационными и двумя ковалентными связями.

Строение гема

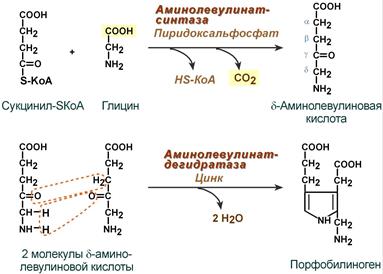

Синтез гема в основном идет в предшественниках эритроцитов, в клетках печени, почек, слизистой кишечника и в остальных тканях. Первая реакция синтеза с участием δ-аминолевулинат-синтазы (греч. δ - "дельта") происходит в митохондриях. Следующая реакция при участии аминолевулинатдегидратазы (порфобилиноген-синтазы) протекает в цитозоле, здесь из двух молекул δ‑аминолевулиновой кислоты образуется циклический порфобилиноген (монопиррол).

Синтез порфобилиногена

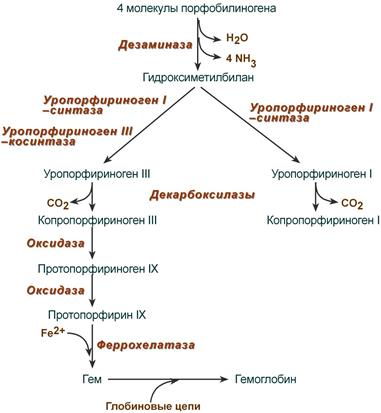

После синтеза порфобилиногена четыре его молекулы конденсируются в гидроксиметилбилан, который далее превращается в уропорфириноген типа I и уропорфириноген типа III. В синтезе обоих видов порфиринов принимает участие уропорфириноген I-синтаза, в образовании уропорфириногена III дополнительно принимает участие фермент уропорфириноген III-косинтаза.

Судьба обоих типов уропорфириногена двояка: они могут окисляться до уропорфирина (на рисунке не показано) или декарбоксилироваться до копропорфириногена соответствующего типа.

Синтез гема из порфобилиногена

Копропорфириноген III возвращается в митохондрии и окисляется в протопорфириноген IX и далее в протопорфирин IX. Последний после связывания с железом образует гем, реакцию катализирует феррохелатаза (гемсинтаза).

Скорость синтеза глобиновых цепей зависит от наличия гема, он ускоряет биосинтез "своих" белков.

Для порфиринов характерно наличие изомерии вследствие различного расположения радикалов, что нашло отражение в порядковых номерах изомеров.

Регуляция синтеза гема

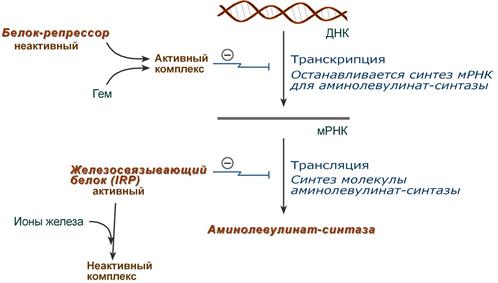

Основным регуляторным ферментом синтеза гема является аминолевулинатсинтаза.

1. Гем :

- напрямую оказывает отрицательный аллостерический эффект на фермент,

- влияет на транскрипцию фермента. После взаимодействия с молекулой белка-репрессора формирует активный репрессорный комплекс, связывается с ДНК и подавляет транскрипцию, мРНК для фермента не образуется и синтез фермента прекращается.

Регуляция синтеза аминолевулинатсинтазы

2. Ионы железа. Их достаточное количество оказывает положительный эффект при синтезе молекулы аминолевулинатсинтазы.

В клетке имеется железосвязывающий белок (англ. IRP, iron-responsive element-binding proteins – белок, связывающий железочувствительный элемент), который при отсутствии ионов железа обладает сродством к железочувствительному участку IRE (англ. iron-responsive element ) на матричной РНК фермента. Это связывание блокирует трансляцию мРНК в рибосоме, т.е. подавляет синтез белковой цепи.

При наличии ионов железа они связываются с железосвязывающим белком, образуя с ним неактивный комплекс, и это инициирует синтез фермента.

3. Положительным модулятором аминолевулинатсинтазы служит внутриклеточная гипоксия, которая в эритропоэтических тканях индуцирует синтез фермента.

4. В печени повышению активности аминолевулинатсинтазы способствуют различные соединения, усиливающие работу микросомальной системы окисления (жирорастворимые вещества, стероиды) – при этом возрастает потребление гема для образования цитохрома Р450, и снижается внутриклеточная концентрация свободного гема. В результате происходит усиление синтеза фермента.